Die Labors

Eines vorab: Es geht in diesem Artikel nicht darum, die wertvolle Arbeit der professionellen EMV-Labors zu untergraben. Diese tragen einen bedeutenden Teil dazu bei, dass wir inmitten unserer digitalisierten Welt überhaupt noch zurechtkommen.

Oft schlagen EMV Probleme allerdings dann zu, wenn man gerade keine Möglichkeiten für professionelle Messungen hat oder wenn man sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Zu früh oder zu spät also.

Genau für diese Situationen ist man darauf angewiesen, einer EMV-Störquelle schnell auf die Schliche zu kommen, ohne dafür lange zu warten und das Projektbudget unnötig zu strapazieren.

Die Bedeutung von EMV im Maschinen- und Anlagenbau

Gemäss Labors fallen gegen 80% der Prüflinge beim ersten Test durch. Das generiert unnötig hohe Kosten und kann den Projektplan ordentlich durcheinanderbringen.

Noch schlimmer ist es aber, wenn gar keine Abnahmemessung von einem Labor gemacht wird und die Probleme erst beim Kunden auftreten.

Wo kann man also messen

Im Maschinen- und Anlagenbau stammt ein grosser Teil der EMV Störungen von Antriebssystemen. Frequenzumrichter müssen klein und leistungsfähig sein und verwenden daher steile Schaltflanken, um die Zeiten der Verlusterzeugung klein zu halten. Diese steilen Flanken beinhalten Frequenzen im Megahertz-Bereich, welche sich auf verschiedenste Arten in die ganze Anlage ausbreiten.

Das Schöne daran: Diese Störungen kann man fast auf jeder Leitung messen.

Das Üble daran: Man muss es schaffen, die Störungen bei der Quelle einzudämmen, damit man sie überall loswird.

Das Messgerät

Wir sprechen hier nicht von High-end Oszilloskopen oder Spektrumanalysatoren, die natürlich für genaue Messungen nötig wären, sondern eher von «Spurensuchgeräten», die uns zeigen, wo das Problem liegt.

Um die Störungen zu messen, benötigt man ein Gerät, welches mindestens 5 MHz Bandbreite hat. Optimal ist sicher ein mehrkanaliges Digitaloszilloskop (ab 1000 €), mit dem man gleichzeitig zu den Störungen auch andere Signale messen kann.

Für viele Anwendungen genügt aber auch ein 1-kanaliges USB-Messgerät wie beispielsweise die TiePie Handyprobe für 130 €, welche auch den Vorteil einer galvanischen Trennung mit sich bringt:

Der Messfühler

Wer denkt, Messgeräte seien teuer, der hat sich noch nie mit Sonden für die EMV beschäftigt. Will man verschiedene Phänomene normgerecht messen können, gehen x-fach fünfstellige Beträge drauf.

Wir sind aber immer noch beim Fährtenlesen und dazu braucht man das nicht. Im einfachsten Fall haben wir nur die mitgelieferten Spannungsproben zur Verfügung.

Commonmode-Störungen, wie sie von Frequenzumrichtern erzeugt werden, bewirken oft, dass 0V und Gnd nicht mehr dasselbe sind. Und genau dies führt dazu, dass elektronische Geräte, die nicht robust genug ausgeführt sind, versagen. Fehlschaltungen, Softwareabstürze usw. sind die Folgen.

Man kann also mit einer einfachen Spannungssonde an einem (fast) beliebigen Ort 0V gegen das Chassis (GND) messen. Dabei muss man aufpassen, dass man mit den Messkabeln keine Fläche aufspannt, sonst misst man nur das Magnetfeld in der Umgebung. Dies kann man einfach ausschliessen, indem man zuerst am Messort die Sonden kurzschliesst und sauber 0V misst.

Diese Messung hat den Vorteil, dass man nicht über Spannungspegel nachdenken muss und das Messgerät somit nicht gefährdet.

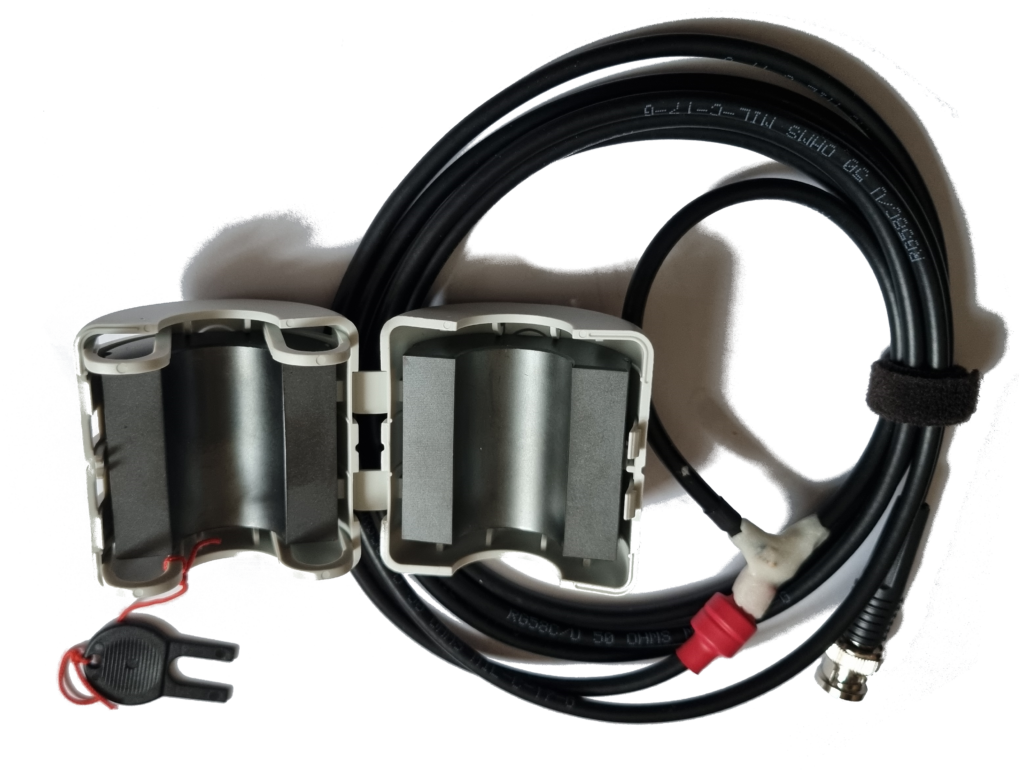

Eine noch einfachere, zuverlässigere und sogar berührungslose Methode stellt die Commonmode-Messung mit einem Hochfrequenz-Stromwandler dar. Solche Wandler sind teuer, können aber in ausreichender Qualität für 10 € selber gebaut werden.

Um diese Messung richtig anzuwenden, braucht es allerdings ein etwas tieferes Verständnis des Stromflusses von Gleichtaktstörungen. Mehr dazu finden Sie in meinem kostenlosen Webinar.

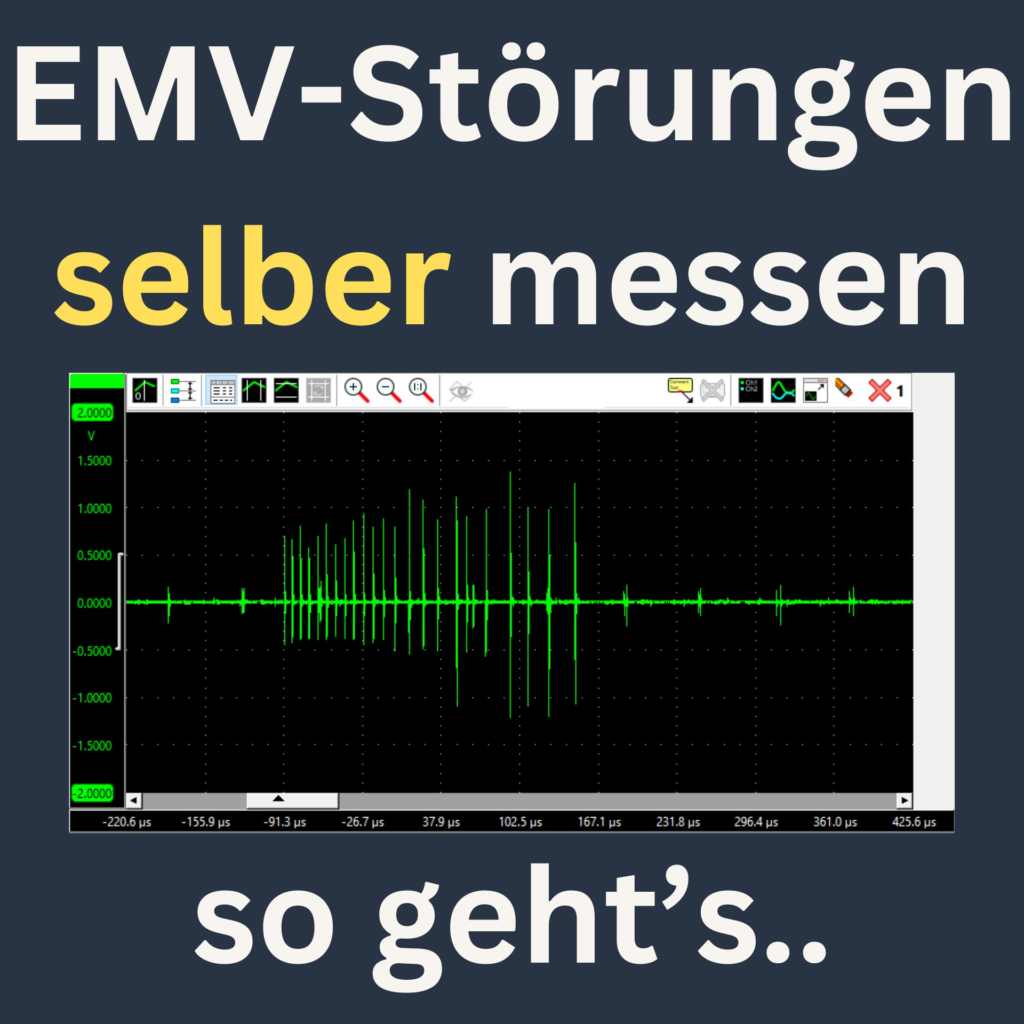

Signale interpretieren

Funkenfeuer

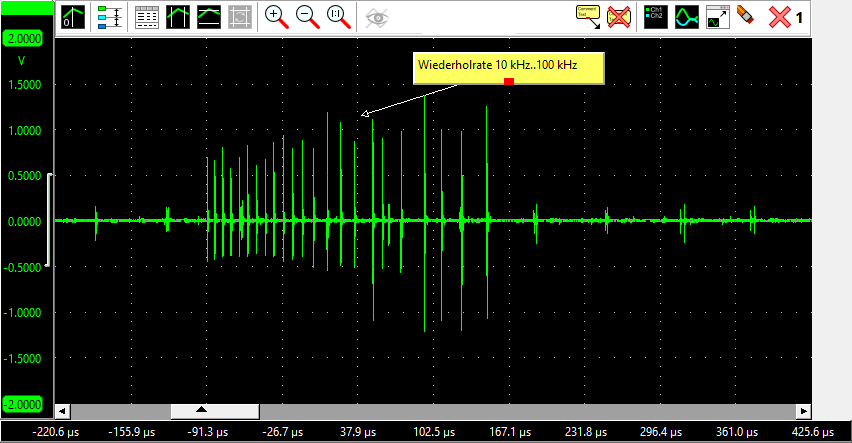

Dieses Pulsmuster wurde an einer Anlage mit vielen schaltenden Ventilen aufgenommen. Nur alle 10…20 Sekunden trat dieses Muster auf, nämlich genau beim Schalten eines bestimmten Ventils. Dieser Kamm mit grösser werdenden Abständen stammt vom Funkenfeuer eines Kontaktes an einer induktiven Last (Schütz, Relais oder Ventil). Hier fehlt offensichtlich das Entstörglied, welches integriert ist oder extern angebracht werden muss. Diese Entstörglieder gehen manchmal vergessen oder verloren und sie können mit dem Alter ihre Wirkung verlieren. Durch das selektive Durchschalten der einzelnen Spulen und das gleichzeitige Messen findet man das problematische Bauteil schnell. Die Wiederholrate im Kamm beträgt oft zwischen 10 kHz und 100 kHz.

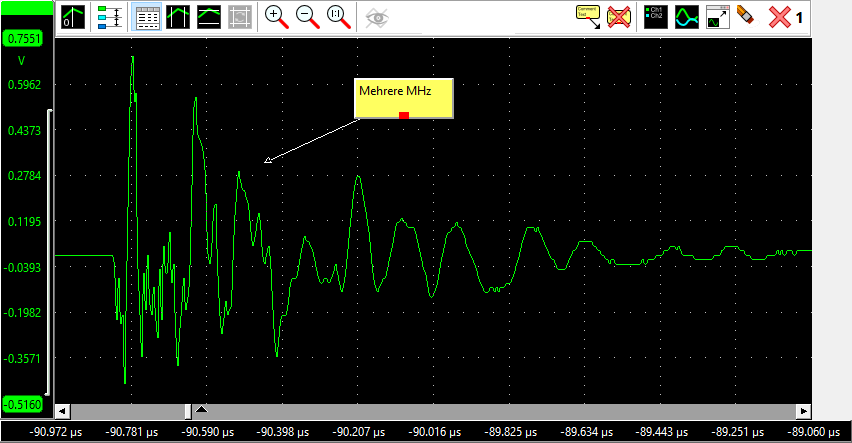

Zoomt man in eine einzelne Nadel rein, sieht man das Problem: Es sind mehrere Megahertz.

Frequenzumrichter

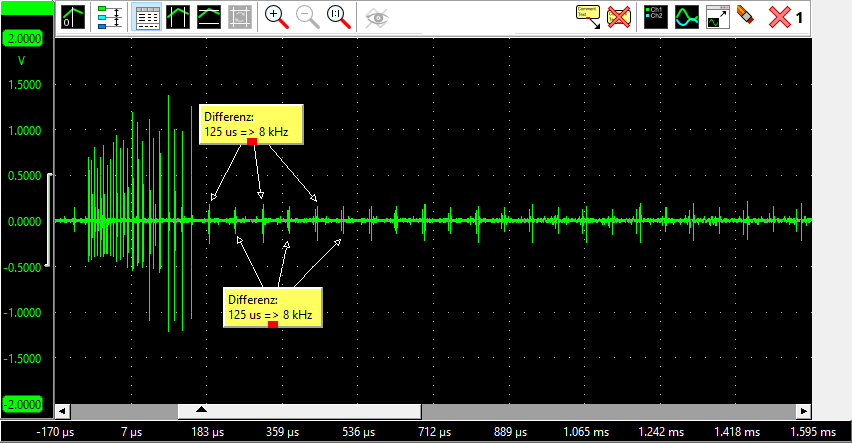

Scrollt man in der gleichen Messung ein bisschen nach rechts, dann sieht man, dass unabhängig von den Funken ein gleichmässiges Muster zu sehen ist.

Diese 8 kHz stammen von Frequenzumrichtern. Typische Werte sind da 4, 5, 8 kHz, je nach Hersteller. In der obigen Messung sind also mindestens 2 solche Umrichter im Betrieb. Der eine sorgt für die etwas stärkeren Störungen. Durch das Ein- und Ausschalten einzelner Antriebe findet man schnell heraus, welcher wie stark an den Störungen beteiligt ist.

Wenn wir den Störer gefunden haben

Wenn als Störquelle das Funkenfeuer einer induktiven Last gefunden wurde, ist die Lösung klar: Dämpfungsglied anbringen.

Kommen die Probleme von Frequenzumrichtern, dann sind folgende Massnahmen wichtig:

- Schirme beidseitig 360° auflegen

- Kabelführung entlang des Chassis

- Maschinenteile EMV-mässig verbinden

- Kabelkanäle nicht unterbrechen

- Abstände der Leitungsklassen beachten

Wie das konkret geht, lernen Sie in meinem kostenlosen Webinar. Die wichtigsten Tipps und Tricks für ein störungsfreies Design in 30 Minuten:

Bekommen Sie Ihre EMV-Phänomene in den Griff – nicht erst beim Kunden!