Wer macht denn so etwas? Einen 97-jährigen Chevrolet umbauen auf Elektroantrieb.

Wo bleibt da der nostalgische Sound und Duft?

Weshalb so ein Umbau bei einem Oldtimer durchaus seinen Reiz hat, dazu später.

TEST FAILED

Ich war ziemlich überrascht, als ich den Anruf vom EMV-Labor erhielt:

«Wir haben einen Garagisten hier mit einem 1927er Chevy. Der wurde auf Elektro umgebaut und stand heute zum zweiten Mal erfolglos in der 10 m Absorberhalle. Limitenüberschreitung bei den EMV-Messungen: 20 dB!

Können Sie dem helfen?»

Wer weiss, was eine Stunde in der EMV-Halle kostet, der kann sich ausrechnen, was dies für den Garagisten und seinen Kunden bedeutet.

Es war eine hohe Messlatte, aber das Troubleshooting einer solchen «Maschine» lasse ich mir bestimmt nicht entgehen. Aus 20 Jahren Engineering im Maschinenbau weiss ich: Es gibt zwar keine (technischen) Probleme, die nicht gelöst werden können, aber der Weg zur Lösung kann weit sein…

30 Minuten später war der Auftrag der Garage im luzernischen Ruswil gebucht.

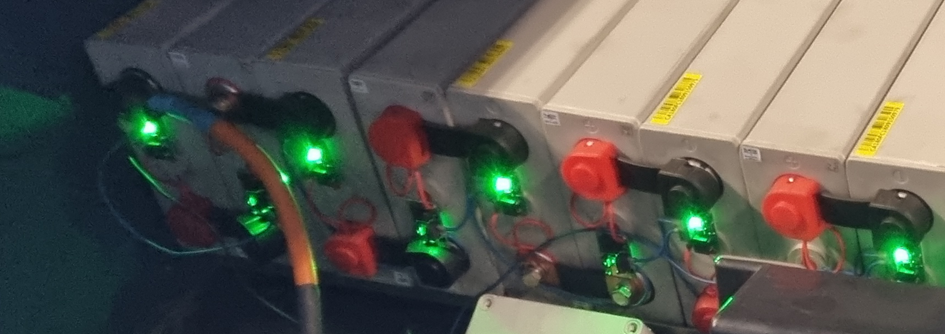

Mit dem Maximalaufgebot an Messantennen, Speki, Oszi und Entstörmaterial nahmen wir den «kleinen Oldie» ein paar Tage später unter die Lupe.

Für die ersten Auffälligkeiten brauchte es allerdings kein Messgerät:

Aus Platzgründen ist ein Teil der Batterien unter der Rückbank und ein Teil in der Motorhaube verbaut – in Serie geschaltet. Die verschiedenen Stromkreise werden durch den ganzen Wagen geführt.

Wen stört das denn wirklich?

Kann es sein, dass wir im Inselstaat Schweiz einfach nur zu kleinlich sind? Diese Frage stellte sich verständlicherweise auch der Garagist, als man ihm sagte, sein Auto emittiere zu starke EMV-Störungen. Kommt die Person vom Sekretariat mit dem Smartphone ins Labor, schlägt ja auch gleich das Messgerät Alarm, was soll also das Theater?

Ich nahm mein edelstes Messgerät – ein Taschenradio mit AM-Funktion – hervor und stellte es neben das Auto. Ein leises Rauschen verriet, dass Radio Beromünster schon länger nicht mehr aktiv ist. Drückte ich dann allerdings leicht aufs Gaspedal, kam ein ohrenbetäubender Lärm aus dem Lautsprecher.

Das sind heftige EMV-Störungen. Man stelle sich vor, das nächste Oldtimertreffen der Elektrogemeinde fände im schönen Restaurant neben der REGA-Airbase statt. Feierabend für die Bergretter.

Wo liegt das Problem? Ist doch nur Gleichstrom!

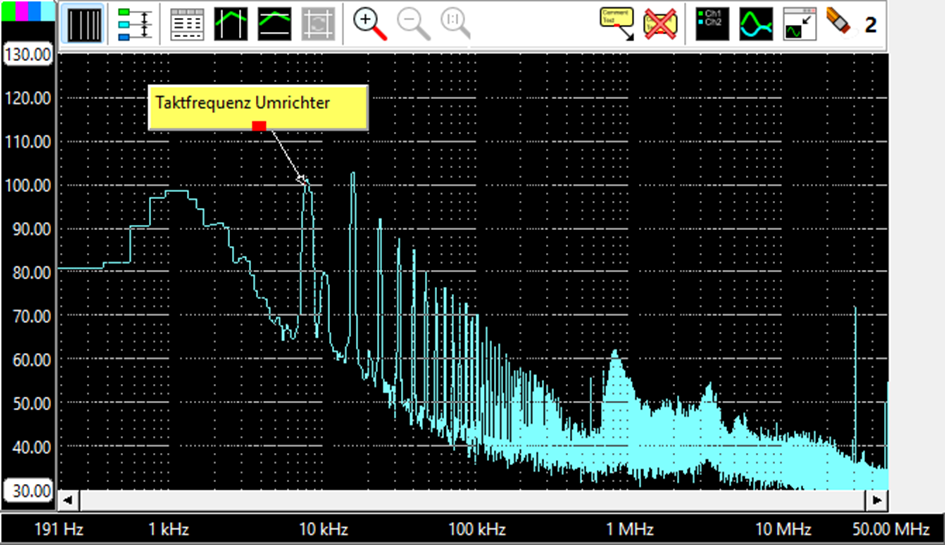

Bei einem modernen Elektroantrieb erfolgt die Regelung über einen Frequenzumrichter. Dieser erzeugt aus der Gleichspannung der Batterie einen Wechselstrom, welcher dann den Motor sanft zum Drehen bringt.

Die Frequenzumwandlung geschieht leider nicht ohne «elektromagnetischen Lärm». Damit dieser nicht zu stark auf umgebende Systeme einwirkt und erst recht nicht den Funkverkehr beeinträchtigen kann, gibt es strenge Normen und Vorschriften.

Ein Preistreiber in einem Antriebssystem sind die Filterkomponenten. Diese sind nicht nur teuer, sondern auch gross und werden daher gerne wegrationiert. Dies führt dazu, dass auch der Batteriestrom mit starken Oberwellen belastet ist.

Wie in der Badewanne

Man kann sich das so vorstellen:

Hat man einen See und entnimmt irgendwo mit einem grossen Eimer ruckartig Wasser, so passiert nicht viel.

Macht man dasselbe in einer Badewanne, gibt es Riesenwellen, welche über den Rand schwappen.

Beim Antriebssystem ist es dasselbe. Gibt es genügend Masseträgheit im System (also Filterkomponenten), dann passiert nichts. Wird alles schlank gehalten, gibt es Aufruhr.

Achstenabstand = λ / 4

Die am stärksten abgestrahlten Frequenzen trafen bei einem Viertel ihrer Wellenlänge genau den Abstand zwischen Vorder- und Hinterachse. Das ist kein Zufall. Der Oldtimer besteht nicht wie modernere Autos aus einer grossen Blechdose, sondern aus einem Trägersystem und Holzplatten. Es resultieren aus elektrischer Sicht mehrere Massesysteme. Diese sind zwar miteinander verbunden, aber für den Schutz gegen EMV-Störungen ungenügend.

Aus hochfrequenz-Sicht «tanzen» also diese 4 Massesysteme nicht auf demselben Niveau. Dies führt dazu, dass alle elektrischen Leitungen zwischen diesen Systemen – vom Batteriekabel über das Cockpit bis zum Rücklicht – hochfrequente Ausgleichsströme führen, welche Energie in die Umgebung abstrahlen.

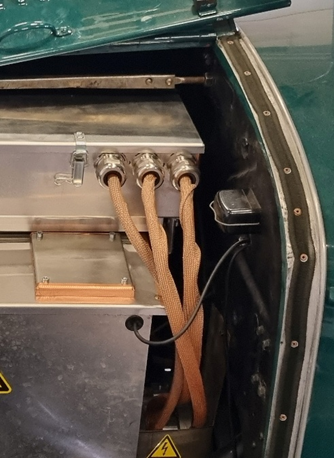

Wo sind die Filter?

Ein Blick auf den Umrichter zeigt sofort:

So viel Leistung in der Grösse einer Packung Pasta, da kann kein grosser Zwischenkreis, geschweige denn ein leistungsfähiges Gleichtaktfilter verbaut sein.

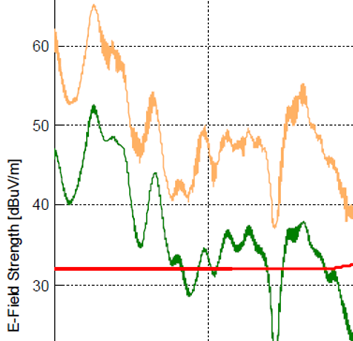

Die Messung bestätigte auch sofort: Der Batteriestrom ist alles andere als ein Gleichstrom. Das ganze Frequenzspektrum wird gnadenlos in den langen Leitungen durch das Fahrzeug geführt.

Wie sag ich’s bloss?

In solchen Fällen würde man gerne sagen: Raus mit dem Elektroschr…

Das hilft aber nicht weiter, es braucht eine möglichst einfache Sanierung, sodass der Wagen unter die Limiten kommt – perfekt muss er nicht sein.

Tatsächlich ist es im Bereich der Elektromagnetischen Verträglichkeit auch so, dass man mit einer vorsichtigen Installation und den richtigen Kabeln viel kompensieren kann, was in der Elektronik verbrochen wurde.

Die Massnahmen

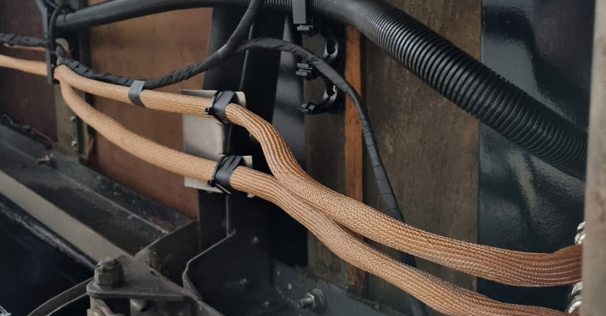

Wir starten bei den Batteriekabeln

Die abgeschirmten Einzelleiter wurden unverdrillt geführt. Dies führt zu starken Abstrahlungen des magnetischen Feldes und zu einer Transformation der Gegentaktströme in Gleichtaktströme. Diese wiederum strahlen ab.

Wir versuchten also, diese Leitung so gut es ging zu verdrillen und nahe beim Längsträger zu führen:

Nochmals deutlich besser als die zwei einzeln geschirmten Leitungen wäre ein Kabel mit symmetrischem Aufbau.

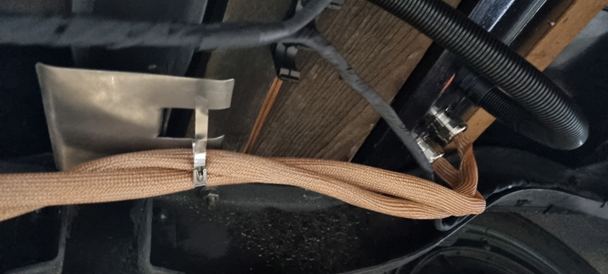

Motorenleitung mit Einzeladern

Die grössten Störströme führen in der Regel die Motorenleitungen. Diese waren zwar nur 1m lang, aber als Einzelleiter geführt und der Schirm nur einseitig angeschlossen:

Die Massnahme:

Ein dicker nanokristalliner Kern am Umrichterausgang, die drei Leiter verseilt und den Schirm beim Motor breit aufgelegt:

Reicht es wohl?

Zusätzlich wurden noch einige Entstörmassnahmen in der Umrichterbox angebracht und das Massesystem verbessert. Mit diesen Massnahmen waren wir fast 20 dB besser, aber die Messungen in 3 m Entfernung zeigten immer noch Werte knapp an oder über der Grenze.

Wir planten das Anbringen einer Bodenplatte aus Aluminium als Masseausgleich und dann sollte der Gang ins Prüflabor nochmals gewagt werden.

Tatsächlich war ich zwar optimistisch, aber alles andere als sicher. Umso mehr freute ich mich dann über die Nachricht: TEST PASSED!

Endlich bekommt der Kunde sein schönes Auto zurück und der nächste Umbau wartet bereits. Bevor allerdings die 10 Meter Halle gebucht wird, nehmen wir die ganze Elektronik auf dem Tisch unter die Lupe und prüfen, welche Massnahmen am effektivsten sind, damit der Labortest dann beim ersten Mal erfolgreich ist.

Weshalb macht man so einen Umbau

Ein 100-jähriges Auto nimmt man nach der Winterpause nicht aus der Garage und drückt auf Start. Da ist Hege und Pflege angesagt.

Klar: Wer es liebt, an alten Motoren rumzuschrauben und keine Abweichung vom Original toleriert (die Begeisterung dafür ist nachvollziehbar), der lässt so einen Umbau nicht machen.

Wer aber gerne am ersten sonnigen Frühlingstag den Oldtimer aus der Garage nehmen möchte, ohne einen schwarzen Kopf zu kriegen, der wird an der Elektrifizierung seine Freude haben.

Ladegerät ausstecken, losfahren.

Und die staunenden Blicke, an denen sich manch ein Oldtimerfahrer heimlich freut, die gibt es bei der summenden und bei der brummenden Variante gleichermassen.

Kann das jede Garage?

Bestimmt nicht. Abgesehen davon, dass man sich mit Oldtimern auskennen muss, gilt es auch, sich mit den Tücken der Elektrotechnik auseinander zu setzen. Die Mechaniker von Hugos Fahrzeugunterhalt in Ruswil haben diese Suppe mit dem Holz-Chevy nun definitiv ausgelöffelt und das Ding bis zum Erfolg durchgezogen.

Was sie dabei gelernt haben, das steht in keinem Servicehandbuch und ich bin mir sicher, dass noch manch einer seine geliebte alte Rarität aus der Garage schieben und mit moderner Technik ausstatten wird.

Nebst den interessanten Projekten, die ich bei meiner Tätigkeit antreffe, sind die Begegnungen mit den Menschen immer ein Highlight. So auch hier.

In den zwei Tagen, an denen ich mit Hugo Wermelinger’s Team zusammenarbeiten durfte, habe ich wieder ein tolles Unternehmen kennengelernt. Da ist ein Auto mehr als nur ein Ding und die Lieblinge der Kunden werden mit viel Hingabe und Kompetenz behandelt.

Was würde Henry sagen?

Henry Ford soll die Nachwelt unter anderem mit folgendem Spruch geprägt haben:

«Wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.»

Was würde er wohl sagen, wenn er mitbekäme, dass eine Antriebswelle 100 Jahre später mit einem Koppelkondensator für Megahertz-Frequenzen verglichen wird?

Er war ein innovativer Mensch, seiner Zeit in vielem voraus. Ich denke, er würde sich geehrt fühlen. Jedenfalls würde er nicht nach schnelleren Pferden rufen…vielleicht aber nach ruhigeren 😉